Finanzielle Förderung:

Projektleitung:

Forschungsteam:

Laufzeit: 04.2023 bis 03.2027

Kooperationspartner: Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle

Fördernummer: ZN3994 (MWK)

Fördersumme: 299.000€ (Gesamtvolumen), davon 185.000€ für die Ostfalia Hochschule

Beteiligte Fakultäten und Institute:

Projektbeschreibung:

Das Projekt PRiuS ist Teil des Zukunftslabor Wasser, das, als neuer Teil des ZDIN (Zentrum für digitale Innovationen Niedersachsen), vom Land Niedersachsen und von der Volkswagenstiftung gefördert wird.

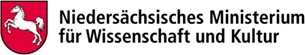

Das Ziel ist die Entwicklung eines Prognose-/Vorhersagetools zur Risikoabschätzung/-minimierung von urbanen Schadstoffeinträgen in Gewässer. In einem ersten Schritt erfolgt die Entwicklung eines ML-basierten Modells welches anhand klassischer Kanalnetzmodelle trainiert wird, um Emissionen (bspw. E.coli, AFS, usw.) aus dem urbanen Gebiet mittels leicht zu messender bzw. abzuleitender Parameter (z.B. Niederschlag, Oberflächenbedeckung, etc.) zu quantifizieren. Zusätzlich soll eine Überlagerung mit den zu erwartenden Abflüssen in der Vorflut inkl. Risikobewertung umgesetzt werden (mögliche Vernetzung zu AP 3.2 und 3.3). In Verbindung mit AP 2.1 wird ein Digitaler Zwilling erarbeitet, um den Datentransfer zu optimieren und ggf. eine synthetische Steuerung des Kanalnetzes zur Risikominimierung umzusetzen. In Zusammenarbeit mit AP 2.5 soll exemplarisch für das Untersuchungsgebiet ein Transfer der erarbeiteten Methoden in die Praxis mittels Dashboards als Entscheidungsunterstützungssystem mit hinterlegten Modellen erfolgen. Als Untersuchungsgebiet dient das Stadtgebiet Celle mit der Aller als Vorflut.

Finanzielle Förderung:

Projektleitung:

Forschungsteam:

Laufzeit:

07.2023 bis 30.06.2026

Kooperationspartner und Aufgabenverteilung:

Fördernummer:

Fördervolumen:

Beteiligte Fakultäten und Institute:

Projektbeschreibung:

Antibiotikaresistenzen stellen weltweit eine wachsende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit und die Gesundheitsversorgung dar (WHO 2017). In Niedersachsen wurde wegen dieser Gefährdung das Sentinelsystem „Antibiotika-Resistenz-Monitoring in Niedersachsen“ (ARMIN) vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) implementiert. Innerhalb dieses Projektes werden zu ARMIN ergänzende Untersuchungen in Hydrosystemen, im speziellen in Entwässerungssystemen durchgeführt, um räumlich hochauflösende Daten zur Verbreitung von Antibiotika-resistenten Keimen in der Bevölkerung zu erhalten. Hierfür werden drei maßgebende Forschungsfelder adressiert:

Die Arbeiten werden in Kooperation mit der Stadtentwässerung Celle und dem AKH Celle exemplarisch für das Stadtgebiet Celle durchgeführt. Für die aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse werden anschließend innerhalb eines eigenen Schwerpunktthemas Konzepte zu einer Einbindung in bestehende Systeme wie bspw. ARMIN entwickelt.

Das Kernelement des Projektes ist ein sogenanntes Internet of Floods (IoF). Dieses soll mittels künstlicher neuronaler Netze (KNN) zur Verbesserung von Vorhersage und Frühwarnsystemen für die betriebliche Optimierung der Kanalnetzsteuerung bzw. der Gefahrenabwehr im Entwässerungssystem beitragen. Eine Novität des angedachten Ansatzes ist die Unabhängigkeit von unsicheren Niederschlagsvorhersagen. KI-Kanal wird exemplarisch am Entwässerungssystem von Osnabrück entwickelt und auch direkt unter realen Bedingungen getestet. Im Falle eines Starkregenereignisses werden Echtzeit-Daten von Niederschlägen aber auch Wasserständen im Kanalnetz aufgezeichnet und über LoRaWAN Sensoren an das IoF gesandt. Sie dienen als Eingangsdaten für ein zuvor trainiertes KNN. Das KNN ist darauf ausgelegt die optimale Kanalsteuerung, Abfluss- und Wasserstandsvorhersagen an unbeobachteten Punkten sowie ggf. lokales Netzversagen auszugeben. Durch die optimale Kanalsteuerung wird die Überflutungsgefahr minimiert.

Das Kernelement des Projektes ist ein sogenanntes Internet of Floods (IoF). Dieses soll mittels künstlicher neuronaler Netze (KNN) zur Verbesserung von Vorhersage und Frühwarnsystemen für die betriebliche Optimierung der Kanalnetzsteuerung bzw. der Gefahrenabwehr im Entwässerungssystem beitragen. Eine Novität des angedachten Ansatzes ist die Unabhängigkeit von unsicheren Niederschlagsvorhersagen. KI-Kanal wird exemplarisch am Entwässerungssystem von Osnabrück entwickelt und auch direkt unter realen Bedingungen getestet. Im Falle eines Starkregenereignisses werden Echtzeit-Daten von Niederschlägen aber auch Wasserständen im Kanalnetz aufgezeichnet und über LoRaWAN Sensoren an das IoF gesandt. Sie dienen als Eingangsdaten für ein zuvor trainiertes KNN. Das KNN ist darauf ausgelegt die optimale Kanalsteuerung, Abfluss- und Wasserstandsvorhersagen an unbeobachteten Punkten sowie ggf. lokales Netzversagen auszugeben. Durch die optimale Kanalsteuerung wird die Überflutungsgefahr minimiert.

Finanzielle Förderung:

Projektleitung (Ostfalia):

Fördernummer: 45FGU117_K

Fördersumme: 973.844,50 €

Projektkonsortium:

Projektbeschreibung:

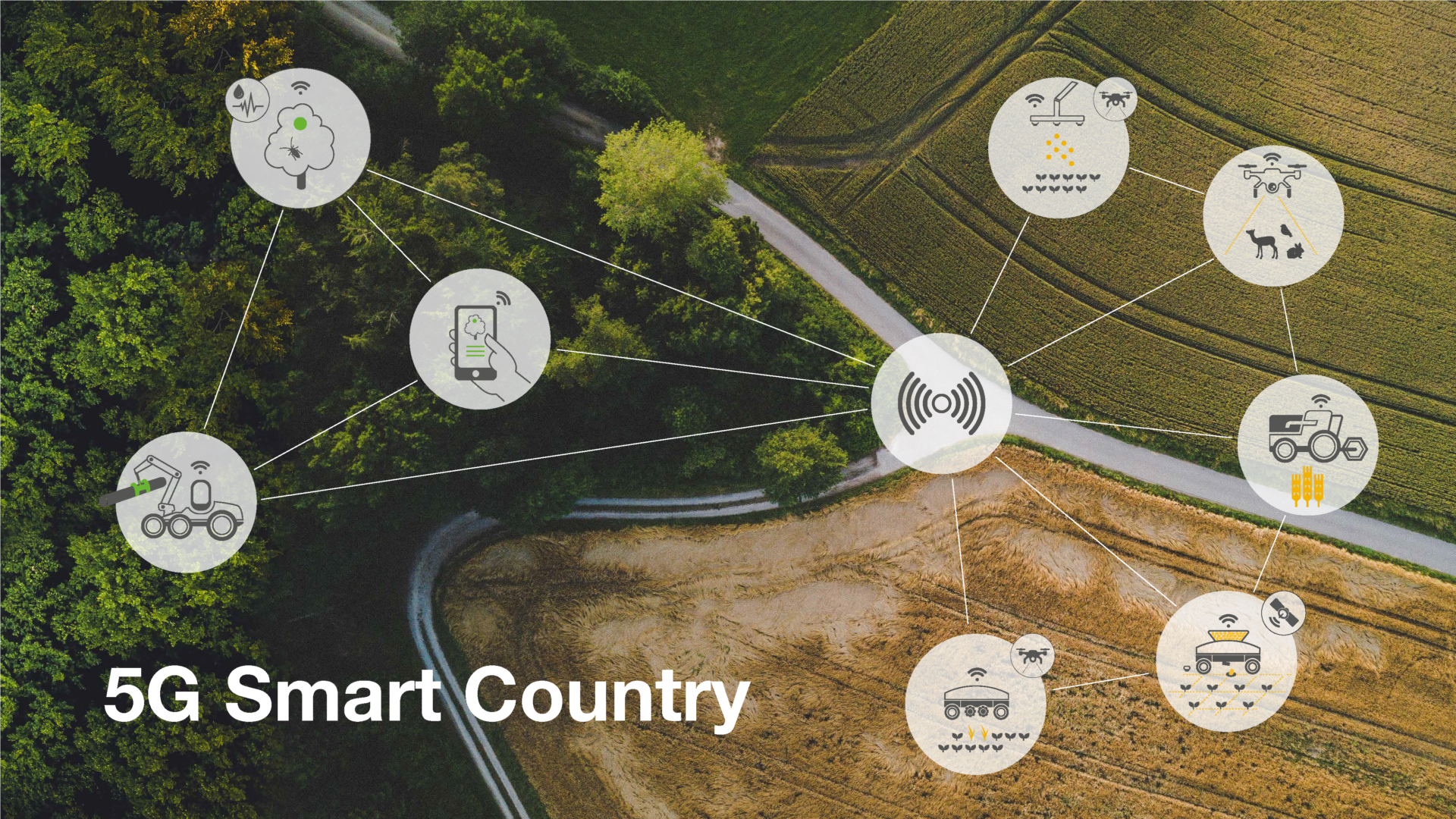

Rasches Weltbevölkerungswachstum (nach UNO-Abschätzung: mehr als 9 Milliarden Menschen bis 2050), Ressourcenverknappung und immer schwieriger werdende klimatische Bedingungen machen es erforderlich, noch mehr Nahrung zu produzieren. Laut Prognosen muss die landwirtschaftliche Erzeugung mindestens um 50% erhöht werden, um den immer größer werdenden Bedarf an Lebensmitteln abzudecken. Diese Erhöhung soll allerdings eher unter der Nutzung der existierenden Ackerflächen mit Steigerung der Agrarproduktivität erzielt werden und nicht mit Abholzung/Entwaldung, um mehr Agrarfläche zu erzielen, da dies die den ungünstigen Klimawandel eher beschleunigen und so die Lage für Landwirtschaft nur verschlimmern würde. Ziel der Bemühungen muss daher sein, mehr landwirtschaftliche Erzeugung von der bestehenden Agrarfläche zu erzielen, allerdings ohne die vorhandenen natürlichen Ressourcen und die Umwelt weiter zu belasten.

Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) tragen bereits zu diversen Wirtschaftssektoren einschließlich Landwirtschaft. Unter Smart Agriculture versteht man den Einsatz von ICT in Landwirtschaft, z.B. vernetzte Sensoren (Internet of Things, IoT), Roboter, automatisierte landwirtschaftliche Prozesse, präzise Düngung. Das Ziel dabei ist, Steigerung der Agrarproduktivität bei Minimierung der Ressourcen und Umweltbelastung.

Die bestehende ICT-Infrastruktur ist allerdings nicht effizient genug, um das volle Potenzial von Automatisierung und Präzision in der Land- und Forstwirtschaft auszuschöpfen. 5G-Mobilfunktechnologie mit ihrer genügend niedrigen Latenzzeit, viel größerer Übertragungskapazität und viel höherer Übertragungsrate als 4G ist fähig für nahezu Echtzeit-Anwendungen wie z.B. Befliegung von Video-ausgestatteten Drohen, um Pflanzen, Bäume sowie Vieh und Wildtier zu beobachten und entsprechende Maßnahmen in Echtzeit einzuleiten. Data Science und künstliche Intelligenz (KI) werden hier Schlüsselrolle spielen.

Im Reallabor „Smart Country“ wird die Entwicklung und Erprobung konkreter 5G Anwendungen für Land- und Forstwirtschaft unter realen Bedingungen in den beiden Pionierregionen der Landkreise Wolfenbüttel und Helmstedt in Niedersachsen umgesetzt. Dieses Projekt wird von einem Forschungskonsortium durchgeführt, woran mehrere Forschungsinstitute und Agrarfirmen beteiligt sind. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) im Rahmen seines 5G-Innovationswettbewerbs finanziert.

Zielsetzung/Technischer Überblick vom Projekt: Daten von Agrarflächen und Forst werden unter dem Einsatz von IoT-Sensoren und Drohnen mit speziellen Kameras gesammelt. Mit KI-/Data-Analytik-Algorithmen werden diese Datensätze zusammengeführt und die Grundlage für die benötigten Entscheidungen geschaffen, um z.B. zwischen Kulturpflanzen und Unkraut zu unterscheiden für gesteuerte Düngung (wo und wie viel Dünger: pointed fertilizing/microdosing) und für umweltschonende mechanische Ausmerzung von Unkräutern mittels Feldroboter anstatt auf umweltbelastende chemische Mittel/Herbizid zurückzugreifen; Vieh und Wildtierbestände zu beobachten; mit NIR-spektroskopischen Messungen die Erntequalität in Echtzeit zu ermitteln (smart harvesting); zuverlässige Information über Waldinventur zu bekommen und effiziente und zielgerichtete Abholzung zu ermöglichen.

Weitere Informationen zu dem Projekt findet sie hier.

Fördernummer: ZW 7- 87012035

Laufzeit: 01.10.2024 und endet am 30.09.2027

Projektvolumen: 431.870,40 €

Finanzielle Förderung: Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Niedersachsen. Programmgebiet Stärker entwickelte Region (SER); Förderperiode 2021-2027

Die Wasserversorgung der Norddeutschen Tiefebene wird zu großen Anteilen aus den Talsperren und Grundwassern im niederschlagsreichen Harz gewährleistet. Im Zuge des Klimawandels wird für Niedersachsen davon ausgegangen, dass es zukünftig vermehrt zu ausgeprägten Trockenperioden und häufiger unwetterartigen Starkregenereignissen kommen wird sowie einer Zunahme der Winterniederschläge. Um eine zuverlässige Wasserversorgung aufrecht zu halten, bedarf es weiterer Wasserspeicher, um Trockenphasen zu überbrücken und Starkregenereignisse oder langanhaltende Regenphasen aufzufangen.

Der 40 km lange „Ernst-August-Wasserlösestollen“ bietet Hohlräume, die exemplarisch auf ihre Eignung als unterirdischer Wasserspeicher untersucht werden sollen. Er ist der längste und tiefste und damit auch jüngste Stollen des Oberharzer Bergbaus. Der Stollen diente seit seiner Inbetriebnahme 1861 zur Wasserlösung der Schächte im Westharz. Über das Mundloch in Gittelde im nordwestlichen Harzvorland entwässert der Ernst-August-Stollen das Grubenwasser in die eigens umgeleitete Markau. Mit der Stilllegung des letzten Erzbergwerks Bad Grund im Jahr 1992 handelt es sich nur noch um einen „passiven“ Grubenwasserabfluss, der sich aus dem anfallenden Infiltrations- und Grundwasser der ehemaligen Bergbaureviere speist. Ein Geo-Monitoring und Grubenwassermanagement im Nachbergbau hat nicht stattgefunden.

Das EAGruMo-Verbundprojekt befasst sich mit der Machbarkeit und Risikoabschätzung einer Nutzung des Ernst-August-Stollens als zukünftiger unterirdischer Wasserspeicher in Ergänzung zu den vorhandenen Talsperren. EAGruMo steht als Akronym für Ernst- August- Grubenwasser- Monitoring und das Kürzel OCS für Ostfalia Campus Suderburg. Neben Recherchen zur hydrologischen und geologischen Datenbasis aus aktuellen und historischen Dokumenten, sind Datenerhebungen zur Erkundung der Stollengeometrie, der Standsicherheit und zu den Grubenwassereigenschaften sowie Modellierungen und Simulationen zu Speicherszenarien geplant. Die Aufgaben verteilen sich auf die drei Verbundpartner Technische Universität Clausthal (TUC), Technische Universität Braunschweig (TUBS) und Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften (OCS) gemäß Tabelle 1.

Tab. 1: Übersicht der Teilprojekte der jeweiligen Projektpartner

| Verbundpartner | Teilprojekt |

| TU Clausthal (EAGruMo-TUC) | Entwicklung eines mobilen Multi-Sensor-Systems zur räumlichen und wasserqualitativen Erkundung |

| TU Braunschweig (EAGruMo-TUBS) | Hydrologische und hydrogeologische Modellierung zur Speichersimulation und Bewertung auf Grundlage von Umweltisotopenhydrologie |

| Ostfalia Hochschule (EAGruMo-OCS) | Entwicklung eines kontinuierlichen Wasserqualitäts-Monitoring-Systems |

Das Ziel von EAGruMo-OCS ist die Entwicklung eines kontinuierlichen Wasserqualitäts-Monitoring Systems in enger Zusammenarbeit mit TUBS und TUC, um langfristig Änderungen von Quantität und Qualität des Grubenwassers zu überwachen.

Finanzielle Förderung:

Fördernummer: ZW7- 87019378

Laufzeit: 01.07.2024 und endet am 30.06.2025

Projektvolumen: 582.422,00 €

Zuwendungszweck: Stärkung der Forschungsinfrastruktur des CHH

Der Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Niedersachsen stellt Geldmittel zur Verfügung, um die Innovationskraft an Hochschulen zu stärken, indem Forschungsinfrastrukturen aufgebaut bzw. vorhandene Strukturen erweitert werden können. Im konkreten Fall wurden Geldmittel bewilligt, um zum einen den Probendurchsatz zu steigern und zum anderen die Themenschwerpunkte und Analysemöglichkeiten zu erweitern.

Der Campus Suderburg der Ostfalia Hochschule zählt zum Programmgebiet Übergangsregion (ÜR). Hier wurde am 15.06.2023 das Forschungszentrum „ Center for Hydrosystems and Health“ (CHH) an der Ostfalia Hochschule gegründet. Es entstand als Weiterentwicklung aus dem EFRE-Forschungsprojekt „Screening – Frühwarnsystem Kanalnetz am Beispiel SARS-CoV 2“ (Laufzeit 2020 bis 2023), einem Forschungsprojekt zur abwasserbasierten Epidemiologie. Ziel war die Weiterentwicklung der im Screening Projekt erworbenen Kompetenzen.

Generell gibt es einen Trend hin zur Modellierung und Anwendung von

künstlicher Intelligenz, wobei immer weniger die Datenerhebung adressiert wird. Im CHH werden

moderne Ansätze der Digitalisierung mit der Datenerhebung zusammen vorangetrieben, um ein besseres

Prozessverständnis und damit einhergehend auch bessere Werkzeuge für verschiedene Fragestellungen

zu entwickeln.

Das CHH besitzt eine

Grundausstattung an

Forschungsinfrastruktur zur abwasserbasierten Epidemiologie (Erstausstattung

molekularbiologisches Labor und Probenahmegeräte für Kanal). Aktuell sind mehrere genehmigte

Forschungsprojekte in Bearbeitung, die dem CHH direkt und ein weiteres in Teilen zugeordnet sind („

KI-Kanal“, „Die Kanaldetektive“, „PriuS“, „EAGruMo“, in Teilen „COLIA“). Die Erfahrungen aus dem

Screening-Projekt haben gezeigt, dass die Probenahme im Kanalnetz generell mit einem

überdurchschnittlich hohen Aufwand an Personal und Material verbunden ist. Aktuell werden Daten

generiert anhand der vorhandenen Gerätezahl und nicht anhand des wissenschaftlichen Bedarfs (bspw.

optimale Anzahl und Standortwahl Probenahme; Yao et al., 2024). Entsprechend den Fließwegen des

Wassers betrifft Wasserforschung immer einen mehr oder weniger großen Raum. Da wir innerhalb

unserer Projekte stets den Raum und nicht lediglich einen Punkt betrachten, können wir derzeit

unsere Projekte zwar erfüllen, allerdings in Teilen nicht das volle Potenzial ausschöpfen. Dieser

Aspekt wird sich verstärken, wenn einige der sich in Begutachtung befindlichen Projekte starten, da

nicht alle Ausschreibungsrichtlinien eine Optimierung unserer Geräteinfrastruktur erlauben. Da die

vorhandenen Geräte stets in den laufenden Projekten Verwendung finden, werden mit dem Projekt

SF/CHH Kompetenzen mittels Vorstudien weiter ausgebaut, welche der Vorbereitung neuer

Forschungsanträge dienen und neue Felder stärken (bspw. Verstärkung der Aktivitäten im Bereich der

Fernerkundung mittels Drohnen).

Die Arbeitsziele der beantragten Forschungsinfrastruktur verfolgen die Stärkung der

Themenschwerpunkte des CHH (Gesundheit und Wasser) für laufende und sich in Beantragung befindliche

Projekte. Darüber hinaus werden auch Geräte und Anlagen beantragt, welche perspektivisch neue

Forschungsprojekte/-felder vorbereiten sollen. Die im Rahmen dieses Projektes beantragte

Forschungsinfrastruktur lässt sich übergeordnet in 4 Positionen einordnen: