Dieses Ziel ist eine der großen Herausforderungen, vor denen unsere Welt steht:

Energieversorgung und Energieverbrauch sollen klimafreundlicher werden. Nachhaltigkeit und

Umweltverträglichkeit spielen für das Forschungsfeld "Erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz"

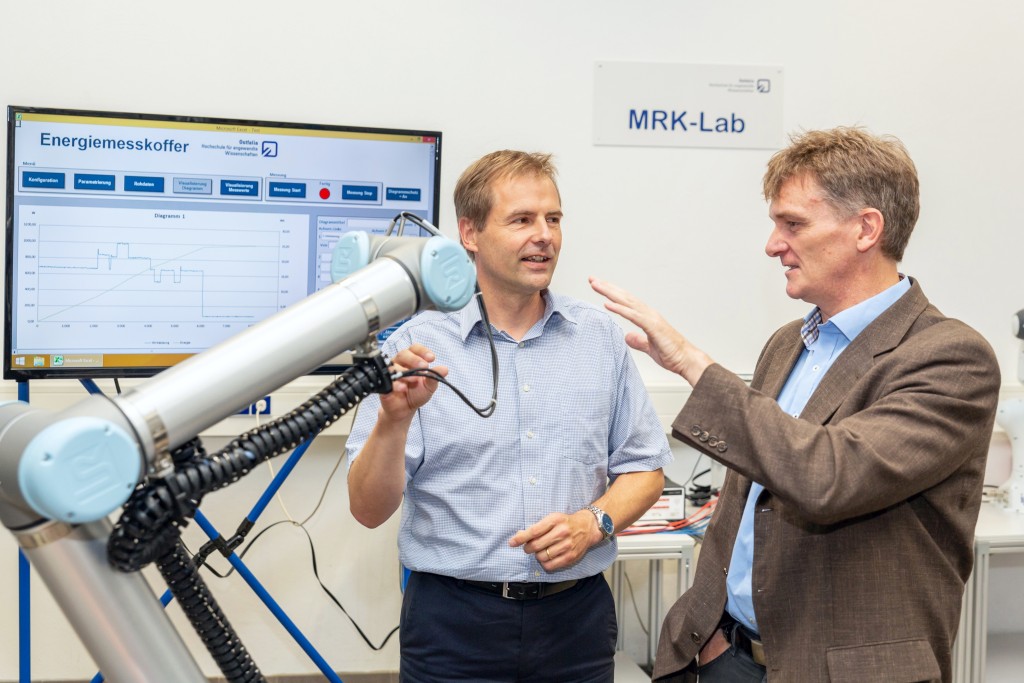

der Ostfalia eine wichtige Rolle. Im Interview sprechen die Professoren Holger Brüggemann und Lars

Kühl darüber, mit welchen Projekten sie sich beschäftigen und wer von ihnen profitiert. Und sie

erklären, warum das Forschungsfeld ihre Arbeit bereichert.

Herr Professor Brüggemann, Herr Professor Kühl, wie viel Energie können Unternehmen in der

Produktion einsparen?

Holger Brüggemann: In unseren Projekten machen wir die Erfahrung, dass Unternehmen ihren

Verbrauch um bis zu 30 Prozent senken können. In Niedersachsen sind die Bereiche Industrie,

Gewerbe, Handel und Dienstleistungen für mehr als 40 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs

verantwortlich. Das zeigt, wie groß das Potenzial ist, das wir bisher nicht ausschöpfen.

Warum ist es wichtig, dass wir mit unserer Energie sparsamer umgehen?

Holger Brüggemann: Wir haben uns hohe Klimaschutzziele gesetzt. Der Masterplan für den Großraum

Braunschweig sieht vor, dass wir in unserer Region bis zum Jahr 2050 den Energieverbrauch um die

Hälfte und die Treibhausgasemission um 95 Prozent verringern wollen. Niedersachsen- und

deutschlandweit gibt es ähnliche Pläne. Um diese Ziele zu erreichen, gibt es im Grunde nur zwei

Wege. Erstens brauchen wir mehr regenerative Energiequellen. Und zweitens müssen wir die

Energieeffizienz deutlich erhöhen – und genau damit beschäftige ich mich im Produktionsumfeld.

Lars Kühl: Ich befasse mich mit dem Einsatz regenerativer Energien in Gebäuden – zur Versorgung

mit Wärme, Kälte und Strom. Geothermie und Solarthermie, Wärmepumpen und Photovoltaik: Das sind nur

einige Stichwörter für den großen Themenbereich, den wir mit unseren Forschungsprojekten abdecken.

Und den wir auch in die Lehre tragen: Die Erkenntnisse aus unseren Projekten geben wir an die

Studierenden weiter. Immer wieder finden Vorlesungen vor Ort in Unternehmen und Gebäuden statt. Bei

laufenden Prozessen können Studierende Optimierungsmaßnahmen verfolgen – sozusagen live und in

Farbe. Auch diese Nähe von Forschung und Lehre macht unsere Projekte so spannend.

Warum beschäftigen sich nicht noch mehr Unternehmen mit regenerativen Energien und

Energieeffizienz?

Holger Brüggemann: Viele unterschätzen, welche Möglichkeiten es gibt, Energie einzusparen. Sie

wissen zwar, dass Druckluftwerkzeuge nicht besonders effizient sind und Leckagen eine Verschwendung

von Ressourcen sind. Doch dass sie durch den Austausch eines Druckluftschraubers gegen einen

elektrischen Schrauber 90 Prozent weniger Energie verbrauchen, überrascht sie. Viele kleine und

mittelständische Unternehmen sind außerdem gut ausgelastet. Ihnen fehlt häufig die Zeit, sich mit

diesem Thema zu befassen.

Und da kommen Sie ins Spiel?

Lars Kühl: Ja, es liegt auch an uns, sie darüber zu informieren, welche Einsparpotenziale es

gibt und wie man sie nutzen kann. Wir gehen in Betriebs-, Büro- und Wohngebäude, statten sie mit

Messtechnik aus und decken die Strom-, Wärme- und Kälteverbräuche auf. Im Anschluss daran erklären

wir, wie regenerative Energien und Effizienzmaßnahmen die Energieverbrauchskennwerte verbessern.

Wir entwickeln auch Konzepte für die energetische Versorgung ganzer Gebäude. Der Neubau der

Braunschweiger Druckerei Oeding ist ein Plusenergie-Gebäude, das seine eigene Energie erzeugt. Für

die Planung des Gebäudes hat die Ostfalia einen wichtigen Beitrag geleistet.

Woran haben Sie noch mitgewirkt?

Holger Brüggemann: Am Aufbau der Niedersächsischen Lernfabrik für Ressourceneffizienz an der

Ostfalia. Aus diesem Projekt ist ein gemeinnütziger Verein entstanden, in dem sich viele Partner

engagieren und viele Mitarbeiter aus Unternehmen geschult wurden. So haben wir vielen Unternehmen

neue Mittel und Wege aufzeigen können, wie sie die Energieeffizienz verbessern. Im Bereich der

Robotik haben wir gemeinsam mit der Volkswagen AG ermittelt, welche Einflüsse auf den

Energieverbrauch wirken. Verändert man die Programmierung der Roboter, kann man bis zu 40 Prozent

der Energie einsparen.

Wer beteiligt sich an Ihrem Forschungsfeld?

Lars Kühl: In unserem Forschungsfeld arbeiten zuallererst die Ostfalia-Fakultäten Maschinenbau,

Versorgungstechnik und auch Fahrzeugtechnik und Elektrotechnik mit. Denn ein wichtiges Thema ist

die Elektromobilität: Aus den Fahrzeugen können wir Speicherkapazitäten in die Energieversorgung

von Gebäuden integrieren. Auch außerhalb der Ostfalia sind wir gut vernetzt: über den Kontakt mit

anderen Hochschulen, Industrieunternehmen, Planungsbüros sowie Wohnbauträgern und Kommunen können

wir etwa die Themenbereiche Hochbau und Architektur, Regelungstechnik und Messtechnik einbinden.

Wir bewegen uns so am Stand der Technik in realen Projekten und orientieren uns am Bedarf der

Nutzer.

Holger Brüggemann: Zugute kommt uns, dass die Themen Digitalisierung und Industrie 4.0 in den

Unternehmen eine große Rolle spielen. Wer die Produktion digitalisiert, erkennt auch im

Energiebereich schon nach kurzer Zeit wesentliche Fortschritte. Unser Forschungsfeld profitiert

davon, dass die Ostfalia in der Digitalisierung stark aufgestellt ist.

Lars Kühl: Wichtig ist, dass es eine Schnittstelle zu den Sozialwissenschaftlern gibt. So

untersuchen wir, wie die Optimierungsmaßnahmen und der Umgang mit modernen Technologien bei den

Nutzern die nötige Akzeptanz finden können.

Warum bereichert das Forschungsfeld Ihre Arbeit?

Holger Brüggemann: Weil ich dazu beitragen kann, dass wir unsere Klimaschutzziele erreichen. Und

weil Investitionen in die Energieeffizienz von Maschinen und Anlagen in der Regel auch dazu führen,

dass die Produktivität steigt. So verbessern wir über den sinkenden Energieverbrauch auch die

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. In meinen Augen ist das eine sehr sinnvolle Aufgabe …

Lars Kühl: … zumal wir die energiesparenden Maßnahmen nicht nur umsetzen. Sondern auch die

vielen Möglichkeiten, die erneuerbare Energien und Energieeffizienz bieten, über die Lehre an

unsere Studierenden weitergeben. So sorgen wir dafür, dass unsere Forschungsarbeit nachhaltig

wirkt.